免费午夜电影

免费午夜电影

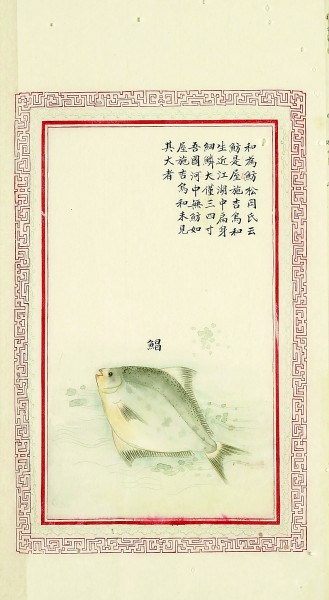

清光绪彩绘本《毛诗品物图考》里的鲳鱼 图片由作者提供

中国古代臆测海洋动物的著述,以浙闽两地文件最为丰富,有屠本畯《闽中海错疏》、林日瑞《渔书》、郭柏苍《海错百一录》、聂璜《海错图》等佳作。而在朔方的山东,自古便得“鱼盐之利”,更有潜入海中的狭长半岛和转折周折的岸线,酿成了浩荡海湾,是海洋生物瞎想的栖息地,这里其实也有一本《记海错》,封存着古代山东的舌尖挂念,不太为东说念主所知。

r级书屋春色吧《记海错》的作者郝懿行,字恂九,山东栖霞东说念主,生活在清代乾嘉年间,以训诂验证知名于世,曾中过进士,作念了个挂名的户部主事,可有趣有趣却不在仕进上,一门心念念臆测知识。王善宝在《记海错》的媒介中提到了郝氏的生活细节:“农部郝君恂九,自幼穷经,老而益笃,日闹心于打头小屋,孜孜不已,过剩闲记海错一本,举乡里之称名,证以旧书,而得其理会,形容其形亦逼肖也。”蜗居在随时会见面的“打头小屋”,郝懿行写出了《记海错》。郝氏为胶东的鱼虾蟹贝正名溯源,从旧书中寻得关系典故,同期又兼顾了胶东的处所老师。此书不失为极度的处所海洋文件。

海鱼的轶事

《记海错》开篇,等于胶东一带的名产——加吉鱼,郝懿行称之为“嘉鲯鱼”,从“加吉”这个俗名的发音,找到了对应的古字,这是他常用的纪律。他写说念:“登莱海中有鱼,厥体丰硕,鳞鳍赪紫,尾尽赤色,啖之肥沃,其头骨及目多肪腴,有佳味,率以三四月间至,经宿味辄败。”加吉鱼学名真鲷,成语中有“加吉头,鲅鱼尾,刀鱼肚皮,唇唇嘴”的说法,是指四种海鱼的鲜好意思部位,加吉被排在首位。至于为什么叫“加吉”,历来说法不一,《烟台水产志》给出了几种阐扬:“因体色艳红,是吉庆之意,故名‘甲级’,宴席上有它可代替鸡,故又称‘家鸡’。”这里说的“甲级”“家鸡”都是谐音,也有东说念主从字面清醒为“增多祯祥”。加吉鱼有红黑两种,烟台的龙口、蓬莱多有坐褥。旧时有“无鱼不成席”之说,婚宴上更是要用体形较大、鱼肉肥沃、面容安靖的“有鳞鱼”来担当重负。于是,加吉鱼在浩荡海鱼中脱颖而出,成为压轴硬菜,当热气蒸腾的清蒸加吉鱼上桌时,意味着饮宴接近尾声,席间世东说念主就要把杯中酒饮尽,然后运转吃鱼,故有“鱼闭幕”之说。

加吉鱼的头骨还可制作一种叫“加吉孩”的饰物,用加吉鱼的头骨拼接,再加上花布,缝制成孩童神志,再用白布填充棉花,缝制一颗小圆球,画出眉眼口鼻,一个微型的布娃娃就作念成了,给孩子随身指导,神话可趋吉避凶。跟着加吉鱼种群的衰退,“加吉孩”也很有数到了。

老般鱼,又称雇主鱼,家常鱼之一种,属于底栖鱼类,学名孔鳐,扁平的身子贴在海底泥沙上,背部的保护色与泥沙险些胶漆相投。郝懿行认为“般”古音为“盘”,老般鱼即老盘鱼,因其身圆似盘。郝氏的“音训法”似乎稍嫌迂阔了,这一俗称似乎源自渤海湾天津一带,因为这种鱼的身子像一块平板,频繁落在海底,“落”的方言发音为“烙”,自后以谣传讹免费午夜电影,变成了“老”,于是就变成了“雇主鱼”。如今老般鱼也曾谣传为“雇主鱼”,经常看到海鲜馆子里手写的“雇主鱼”菜单,总认为怪诞疼痛。

鲅鱼,学名蓝点马鲛,《记海错》中就有此鱼的古字,并说“俗东说念主谓之鲅鱼”。山东半岛的鲅鱼种群在黄海南部越冬,到了谷雨前后,洄游到胶东半岛南岸的青岛,随后绕过成山头,向莱州湾、渤海湾行进。在胶东,鲅鱼有着另外一层风趣,每到谷雨骨气,男东说念主就要买鲅鱼送给我方的岳父,故有“鲅鱼跳,丈东说念主笑”之说。神话这种习俗是连年来兴起于崂山沙子口一带,自后风靡胶东,郝懿行生活的年代还未有此风。胶东东说念主家若有男儿行将许配,旁东说念主便对其父戏谑说念:“恭喜你,很快就能吃到鲅鱼了。”在靠海吃海的糊口环境下,东说念主们认为鲅鱼是最宝贵的礼物,嵌入在节令时序里的海洋动物,参与了胶东民间风俗的构建。

值得一提的还有梭鱼,春季的“开凌梭”最为鲜好意思,春季冰雪消融时,捕上来的梭鱼还带着冰碴,是以叫开凌梭。郝懿行写说念:“以冰泮时来,彼东说念主珍之,呼开凌梭。”因为梭鱼平时吃泥沙中的微生物,有土腥味。开凌梭则不同,所有这个词这个词冬季梭鱼潜入深海过冬,很少进食,故而开凌梭少有异味,到了春季就游到胶东半岛的河流入海口隔壁索饵觅食,这时的梭鱼滋味最为鲜好意思。

海鲜的好吃

靠海吃海,组成了胶东半岛的饮食文化底色。鲁菜中大批海味的作念法来自烟台的福山。旧时有成语说“要想吃好饭,围着福山转”,说的等于福山一带的风度。

鲅鱼饺子是胶东的名菜,因为早年间胶东牲畜较少,在包饺子时就用鱼肉代替猪肉,鲅鱼的肉最肥厚,杂刺也少。剔除鱼骨,将鱼肉剁碎,酿成肉泥,加入葱姜末和花椒水,去除鱼肉中的腥气,为了增多鱼肉的香味和弹性,还要加少量猪五花肉,再加韭菜碎片算作搭配,共同搅动为泥,包进饺子皮里,下锅煮上三个“滚儿”,捞出来装盘,个个肚儿滚圆,咬一口,肉馅细腻鲜甜,远胜猪肉。

鲳鱼亦然肉质肥沃的海鱼。胶东沿海东说念主家的作念法平常是清蒸大要红烧,郝懿行《记海错》说鲳鱼“其形似鲂而圆,如镜而厚,丰肉少骨,骨又优柔,炙啖及蒸食甚好意思”,可谓掌持了鲳鱼的秉性,同期他又提到,“今莱阳、即墨海中多有之”。

带鱼是凶猛的食肉鱼类,在延绳钓功课时,渔钩上挂鲅鱼肉,带鱼争相咬钩,有的带鱼咬钩之后,背面又有它的同类咬住它的尾巴,几条带鱼首尾连续为一串。胶东一带称带鱼为刀鱼,“莱东说念主呼为林刀鱼”。林刀鱼这个名字今天还在方言中流行。在胶东的餐桌上,带鱼多是切段,然后用油煎至金黄,酥脆与鲜好意思兼具。也有的东说念主家在带鱼段上裹了面糊再油炸,面粉是自家汲引的小麦磨成的粉,带鱼则是自家渔船的收货,会通了地面与海洋的精华。

蛤蜊,小海鲜的代表,郝懿行说它“肉甚清好意思,热酒冲啖,风度尤佳”。今天辣炒蛤蜊也曾成为市面上最常见的菜,而在渔民家里,则更心爱清蒸,不加任何调料,以保持蛤蜊原来的鲜味,但蒸的时期不可及其,不然蛤蜊肉便会干枯,一般在蛤蜊刚启齿时即可出锅。

海肠亦然胶东的好吃。“形如蚯蚓而大,长可尺许,土色,微红。”海肠学名单环刺螠,乍看像一条肠子,是栖息在海底泥沙里的软体动物,海边东说念主获得海肠,多是在大风波事后,郝懿行写说念:“或遭风波漂断,游肠栖停靠边,为东说念主所得矣!”连年来在烟台沿海坐褥海肠颇多,据当地渔民称,因为海底的泥沙被地拉网的铁齿搅得松动,遇大风波天气,栖息在泥沙中的海肠就会被冲出,一直冲到岸边。郝懿行提到了一种古代的海肠食用纪律:“去其血,阴干其皮,临食以温水渍之,细切下汤,味亦中啖。”这种服法雷同于便捷面,海肠的干成品不错始终保存,在莫得冷藏本领的期间,不失为一种好方针。渔家的服法,则是用海肠炒韭菜,海肠进口弹力齐备,鲜味又不输虾蟹。

海洋的魔幻

博物学尚未修明的年代,东说念主们不雅察海洋动物时,不免有些偏差,甚而生出一些倒置杂沓的奇念念异想。古代博物学著述里,有些动物带有神话颜色。在《记海错》中也出现了雷同的自得。

脚跟肿痛,东说念主们认为是蛤蜊的精魂在作怪。这种说法也见于《记海错》:“腹有小蟹,螯足悉具,状如榆荚,是蛤之精。”蛤蜊腹中的小蟹,咱们今天叫豆蟹,可寄生在牡蛎、扇贝、贻贝和蛤蜊等贝类的外衣腔中,能夺取宿主食品,妨碍宿主摄食,使宿主躯壳羸弱。而在古东说念主看来,这种小蟹是“为蛤觅食,蟹饱则蛤饱”。东说念主们甚而认为,小蟹和蛤蜊之间有红线牵缠,蒲松龄《聊斋志异》中也有雷同的说法,若这条丝线被风波扯断,蛤蜊就会故去。郝懿行征引《北皆书》中的典故,说有东说念主患了脚跟肿痛的奇疾,医师难以谐和,名医徐之才认为是“蛤精疾也”,并指出这是因为乘船入海,把脚放在水里导致的。赶快通过手术剖出了两只豆蟹,认为等于这种小东西在作怪。

再比如鱼,当天在胶东沿海也曾很有数到了,《记海错》里认为鱼“青玄色,长三尺许,有印方长,在鱼颠顶,文理纵横,略如缪篆,头颅坚忍,大鱼被触,靡不僵毙,船艇着处,亦为缺漏”。在民间语境里,鱼头顶的红印(吸盘)是海龙王的官印,鱼若在大鱼身上盖一下印,就晓谕了大鱼的死刑。相通,渔船底部如有鱼,东说念主们就认为这条船行将破漏、千里没。实质上,是鱼用吸盘粘住大鱼或渔船底部,作念免费的远程旅行。古东说念主在海上行船,最怕船漏。他们看到这种自得,就将其设想为龙王的玺印,把它与船漏筹谋到全部。

东说念主们对海洋动物的意识,有一个始终的历程。在古东说念主充满神话颜色的设想中,咱们不难体察到赋存其中的期间风俗和文化信仰。

(作者:盛文强免费午夜电影,系中国作者协会会员)